実務経験2年半でも年収が300万円台のまま。同期のエンジニアは450万円なのに自分だけ取り残されている気がする。

このような年収の悩みを抱えているフロントエンドエンジニアの方は多いのではないでしょうか。

実は、フロントエンドエンジニアの年収が低いのは「環境選択」と「技術の幅」の問題であることが多く、正しい戦略があれば年収100万円アップは十分現実的です。

私自身も26歳の時、実務経験2〜3年で年収280万円〜320万円の停滞期間を3年間経験しました。しかし、その後4回の転職を通じて適切な戦略を実践した結果、年収を大幅に上げることができました。

この記事では、フロントエンドエンジニアの年収が低くなる3つの原因と、実際に効果があった年収アップの5つの戦略を、私の実体験とデータを交えて詳しく解説します。記事を読み終える頃には、年収アップのための具体的な行動プランが明確になり、将来への不安が希望に変わるはずです。

INDEX

『きみ次第エンジニア』は、複数の転職サービス・企業と提携しており、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合、各企業から報酬を受け取ることがあります。ただし、当サイトで紹介するサービス・企業は、運営者の実体験と独自の評価基準に基づいて掲載しており、提携の有無や報酬額が評価に影響することはございません。また当サイトで得た収益は、サイトを訪れるエンジニアの皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・体験談の追加・最新情報の更新等に還元しております。

コンテンツ制作ポリシー

WRITER

現役エンジニア|つかさ

Frontend Engineer / SEO Writer / Web Media Manager

現在20代後半、エンジニア歴5年で転職3回+フリーランス1回を経験。最初はマークアップ作業から始まり、今ではフロントエンド開発やインタラクション実装まで幅広く担当。

正直、僕は特別な経歴も無いし、強い実績を持ったエンジニアではありません。

・転職で失敗したこともあるし

・技術の習得に苦労したこともあるし

・年収交渉でうまくいかなかったこともある

・もっと成長したくてフリーランスから正社員に戻ったこともある

読者と同じような立場で悩み、選択してきた経験を共有することで、少しでも良い判断材料になればと考えています。華々しい成功談ではなく、等身大のエンジニアの歩みを記録する場所として運営中。

AID-TRUTHは、バックエンドエンジニアやディレクター、人事で活躍する人など、現役で活躍する人たちが実体験を活かしてコンテンツ発信をしています。

なぜフロントエンドエンジニアの年収は低いと言われるのか

フロントエンドエンジニアの年収は本当に低いのか?

まず、客観的なデータからフロントエンドエンジニアの年収実態を確認してみましょう。

求人ボックスの調査によると、フロントエンドエンジニアの平均年収は523万円 となっています。これは日本の平均年収458万円を上回る水準です。

年代別に見ると、以下のような分布になっています:

- 20代前半(22-26歳) :333万円〜381万円

- 20代後半(27-29歳)

:390万円〜420万円

- 30代前半(30-34歳) :471万円〜483万円

- 30代後半(35-39歳) :510万円〜550万円

- 40代 :510万円〜621万円

注目すべきは、年収の幅が337万円〜1,056万円と非常に大きい点です。つまり、同じフロントエンドエンジニアでも個人差が激しい職種 だということです。

私の実感としても、確かにこのデータ通りで格差の激しい職種でした。実務経験2〜3年目の私は年収280万円〜320万円でしたが、同じ時期に転職した知り合いは年収450万円で内定をもらっていました。

出典:求人ボックス「フロントエンドエンジニアの仕事の年収・時給・給料情報」

同期との年収格差に愕然とした26歳

私が年収の低さを痛感したのは、26歳の頃でした。大学の同期と久しぶりに会った時のことです。

同期のAくんは同じエンジニアでしたが、バックエンド開発を担当していました。彼の年収は450万円。一方、当時の私は実務経験2年半で年収320万円でした。

「同じエンジニアなのに、なぜこんなに差があるんだろう」

その時は悔しさと焦りで胸がいっぱいになりました。フロントエンドを選んだことを後悔し、「このままだと将来が不安だ」と真剣に思いました。

しかし、この経験が私の転職活動の原動力となりました。年収格差の原因を分析し、戦略的に転職活動を行った結果、今では当時の悩みを解決できています。

フロントエンドエンジニアの年収が低くなる3つの原因

原因1. 技術の幅が狭いと年収は上がらない

フロントエンドエンジニアの年収が低くなる最大の原因は、技術スタックの幅が狭いこと です。

私が年収280万円〜320万円で停滞していた時期のスキルセットは以下の通りでした:

- HTML

- CSS

- JavaScript(基礎レベル)

- WordPress(PHP)

- Webpack(基本的な設定のみ)

この技術スタックで対応できる案件は、主にLP制作や小規模サイト制作などの比較的単価の低いものが中心でした。受注金額が低いため、当然年収も低くなってしまいます。

一方、React習得後は対応できる案件の幅が大きく広がりました:

- アプリ開発案件

- システム開発のフロントエンド部分

- API連携を含むWebサービス

正確には「React習得」というより「システムの絡む開発実績」が重要でした。アプリ開発・システム関連のフロントエンド開発と、従来のLP制作では受注金額に大きな差があることを実感しました。

技術習得への投資として、約半年間Udemyでの独学とポートフォリオ作成に取り組みました。その結果、年収が約50万円上がったので、投資対効果は十分にありました。

ちなみに、言語毎でも単価って変わってくるんです。個人的には、LPであれどシステム系であれど、型安全なTypeScriptの習得は必須レベルに思っています。

| 言語 | 平均年収(万円) |

|---|---|

| Go | 710.5 |

| TypeScript | 690.4 |

| Scala | 667.9 |

| Kotlin | 664.9 |

| Ruby | 663.5 |

| Python | 652.9 |

| Swift | 641.6 |

| Sass | 636.0 |

| JavaScript | 630.6 |

| Perl | 619.1 |

| PHP | 617.4 |

| Java | 605.5 |

| Objective-C | 601.7 |

| C++ | 599.2 |

| C# | 589.1 |

| C | 579.1 |

| Visual Basic(VB.NET) | 537.6 |

原因2. 同じ環境に留まり続けるリスク

2つ目の原因は、同じ開発環境に長期間留まり続けること です。正確には「今後需要が少なくなる環境」「同じ業務フローでしか作業できない」といたネガティブな状況の環境です。

私自身も3年間、特定の環境に留まって年収が停滞した経験があります。具体的には、ejsテンプレートエンジンを使ったレガシーなシステムでの開発や、特定のECサイトシステム内でのフロントエンド実装を続けていました。

同じ環境に留まることの問題点は以下の通りです:

専門性は身につくが環境依存のリスクがある

その環境に特化したPMや専門エンジニアにはなれます。しかし、その技術スタックに依存してしまい、他の高単価案件にチャレンジすることが困難になります。

キャリアの方向性を調整しにくくなる

特に低単価案件の環境にいる場合、キャリアアップの選択肢が限られてしまいます。年収アップのためには環境を変える必要があるのですが、専門性が特定領域に偏ってしまうと転職活動でも不利になります。

技術トレンドから取り残される

レガシーシステムでの開発が長いと、モダンな技術トレンドについていけなくなります。その結果、市場価値が相対的に下がってしまいます。

私の場合、ejsレガシー環境での経験は3年間でしたが、その間の年収は280万円〜320万円で停滞していました。環境を変えることの重要性を痛感した経験でした。

もちろん、同じ環境内でもポジション変更(コンサルタントやPM)は可能です。しかし、根本的な年収アップを目指すなら、より高単価な案件に対応できる技術環境への移行が必要だと感じました。

原因3. 下請け企業に留まり続けている

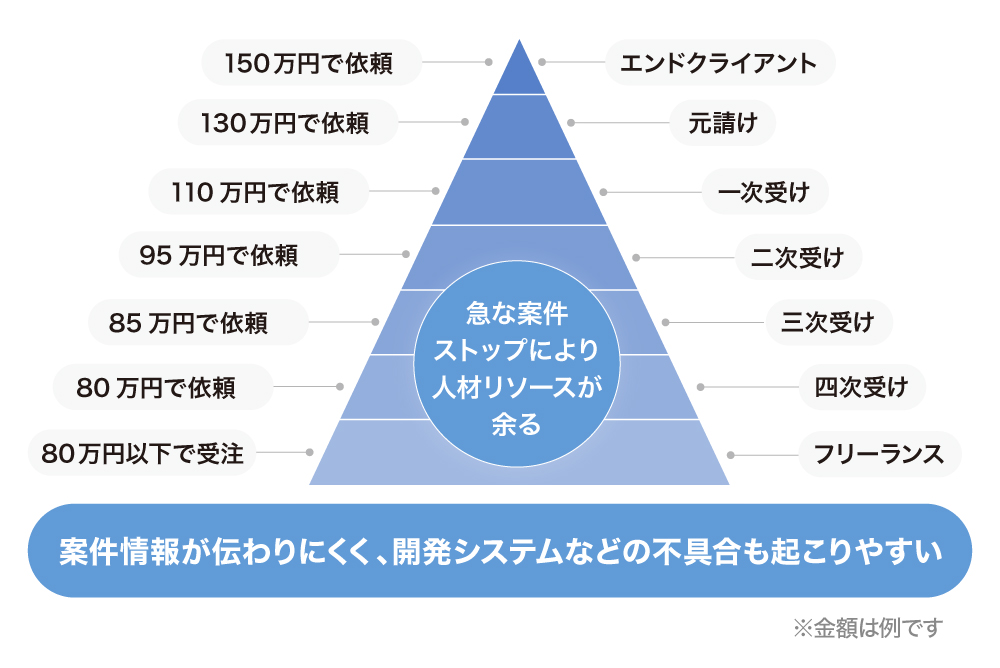

3つ目の原因は、下請け企業での業務に留まり続けること です。

IT業界の多重下請け構造では、元請け→2次請け→3次請けと階層が深くなるほど、エンジニアの年収が低くなる傾向があります。

多重下請け構造が年収に与える影響

下請け階層が深くなるほど以下の問題が発生します:

- 中間マージンの発生 :間に入る企業が増えるほど、実際の作業者に支払われる金額が減る

- 価格競争の激化 :元請けから複数社への相見積もりで、価格の安い企業が選ばれる

- 立場の弱さ :元請けからの値引き要求に応じざるを得ない

この表も見て欲しいのですが、下請け企業はシンプルに受注金額が少なる構造になっています。受注金額が少ないなら自分の収入も相対的に低くなります。

私が経験した下請け環境での限界

私自身も2次請け、3次請けのポジションで仕事をしていた時期があります。その時感じたのは以下のような制約でした:

- 予算の制約 :上位企業のマージンを差し引いた予算での開発となり、十分な工数を確保できない

- 技術選択の制限 :コスト優先で古い技術スタックを使い続けることが多い

- スキルアップの機会が限定的 :ルーティン的な実装作業が中心で、設計や要件定義に関われない

- 長時間労働 :限られた予算・人員で成果を出すために労働時間が長くなりがち

特に印象的だったのは、同じような開発内容でも、元請けで働く知人と比べて年収に150万円以上の差があったことです。技術力に大きな差があるわけではないのに、企業のポジションだけでこれだけの差が生まれることを実感しました。

下請け企業から脱出することの重要性

年収アップを目指すなら、以下のような企業への転職を検討することが重要です:

- 自社開発企業 :エンドユーザーと直接接点を持つ企業

- 元請けポジションのSIer

:クライアントから直接受注する企業

- プロダクト開発企業 :自社プロダクトを持つ企業

これらの企業では、下請け構造による収益の目減りがなく、より高い年収を期待できます。また、上流工程への参画機会も多く、キャリアアップにもつながります。

このように、下請け企業に留まり続けることは、技術力があっても年収が上がらない大きな原因の一つなのです。

下請け企業から脱出するためにも、元請け企業の求人調査や、高単価案件を持っている企業情報を知りたい場合は、エンジニア特化の転職エージェントに無料相談してみると良いかもです。

僕が実際に使っていたサービスだけ貼っておきますー

フロントエンドエンジニアが年収を上げる5つの戦略

年収が低くなる原因が分かったところで、今度は具体的な年収アップ戦略をお伝えします。これらは私が4回の転職を通じて実際に効果があった方法です。

戦略1. React/Vue.jsなどフレームワーク習得で市場価値を高める

最も効果的で即効性があるのが、モダンフレームワークの習得 です。

データで裏付けられた効果

State of JavaScript 2024の調査によると、Reactの利用率は80%以上で最高需要となっています。Vue.jsは2位でAngularを上回る成長を見せています。

出典: 「State of JavaScript 2024」公開。フロントエンドライブラリ利用率1位はReact

フレームワーク習得による年収効果は、複数のソースで+100万円効果が確認されています。

私が実践したReact学習ロードマップ

基礎学習(約2ヶ月)

- Udemyの「React入門」コースを受講

- 公式ドキュメントの熟読

- 基本的なコンポーネント作成の練習

実践的なポートフォリオ作成(約2ヶ月)

- リアクティブな機能の付いたQ&A実装

- API連携を含むWeatherアプリ

- ユーザー認証機能付きの簡単なSNS

実案件での実績作り(半年間)

- 小規模案件でのReact実装

- 既存システムのWebアプリ開発移行プロジェクト

- チーム開発でのコンポーネント設計

年収への具体的なインパクト

React学習により、対応できる案件の単価が大幅に上がりました:

- 学習前 :LP制作 月単価15万円〜25万円

- 学習後 :システム開発フロントエンド 月単価50万円〜70万円

正確には「React実績」より「アプリ関連・API連携等システム開発実績」が重要でした。Reactを学ぶことで、システム開発の領域に参入できたことが年収アップの要因です。

React学習には約半年間を投資しましたが、年収が約100万円上がったので、投資対効果は十分にありました。

戦略2. フリーランス転向で高単価案件を狙う(ただし注意点あり)

フリーランス転向も年収アップの有効な手段の一つです。ただし、理想と現実にはギャップがあるのも事実です。

フリーランス年収の調査データ

レバテックフリーランスの調査によると、フロントエンドエンジニアの平均年収は以下の通りです:

- 平均月単価 :50万円〜70万円

- 年収換算

:600万円〜840万円

- 最高月単価 :100万円以上も可能

- 年収レンジ :480万円〜840万円

一見すると正社員より高い水準に見えます。

私のフリーランス体験の現実

私も一時期フリーランスとして活動していました。当時の状況は以下の通りです:

- 契約月額 :42万円

- 実質手取り :月30万円強

- 正社員時代との比較 :手取りは上がったが...

ただ見落としがちなのが、フリーランスには以下のような隠れたコストがあること:

- 税金・社会保険料 :正社員時の約2倍

- 営業工数 :案件獲得のための時間コスト

- 経費管理・確定申告 :事務作業の負担

- 有給・ボーナス・退職金 :正社員の隠れた収入

- 福利厚生 :健康診断、研修費用等の企業負担分

重要な教訓

フリーランスが正社員と同等の手取りを得るには、正社員以上の報酬が必要になります。

私の実感としては、「長期的には正社員でキャリアアップした方が収入増の可能性が高い」と感じました。フリーランスは短期的な収入アップには有効ですが、持続的な成長を考えると正社員での戦略的転職の方が効果的だと思います。

ただし、フリーランス経験そのものは非常に価値があります。営業力、プロジェクト管理能力、自己管理能力が身につくからです。これらのスキルは正社員に戻った時にも活かせます。

戦略3. 企業規模・業界選択で年収ベースを変える

同じスキルでも、企業規模や業界によって年収は大きく変わります。

企業規模別年収格差

IT業界の企業規模別年収データ(2024年):

- 大手IT企業 (1000人以上):700万円〜1,955万円(Google:1,955万円、Indeed Japan:1,420万円以上、インテル:1,420万円以上)

- 中規模企業 (100〜999人):550万円〜650万円

- 小規模企業 (10〜99人):400万円〜550万円

業界選択の重要性

業界による年収差も大きいです:

- 外資系企業 :実力主義、年収上限が高い

- 金融・コンサル系 :高年収が期待できる

- ゲーム業界 :他業界と比較してやや高め

- 自社開発企業 :将来性とスキルアップの両立

私の体験での実感

私が4回転職する中で実感したのは、「同じスキルでも会社によって200万円以上差があること」です。

特に印象に残っているのは、ほぼ同じ技術スタックを求める2つの企業で、一方は年収380万円、もう一方は年収580万円の提示を受けたことです。企業の事業モデルや収益性によって、エンジニアに支払える給与水準が全く違うことを痛感しました。

戦略的な企業選択のポイント

- 事業の収益性 :高収益事業を展開している企業

- エンジニアへの投資姿勢 :技術者を重視する企業文化

- 成長フェーズ :拡大期にある企業は年収アップの可能性が高い

- 技術レベル :高い技術力を求める企業ほど高年収

企業選択は転職活動の成否を左右する重要な要素です。年収だけでなく、将来的なキャリア形成も含めて総合的に判断することが大切です。

戦略4. 戦略的な転職活動で年収交渉を成功させる

転職活動では、単に応募するだけでなく戦略的なアプローチ が年収アップの鍵となります。

転職成功のタイムライン

私が4回の転職で学んだ効果的なスケジュールは以下の通りです:

- Month 1-3 : スキル習得 + ポートフォリオ作成

- Month 4

: 転職エージェント登録 + 職務経歴書完成

- Month 5-6 : 応募 + 面接 + 内定獲得

年収交渉のコツ(実体験ベース)

私が実際に効果があった年収交渉の方法:

- 現年収+希望額を明確に提示:曖昧な回答ではなく具体的な金額

- スキル・実績での根拠づけ:なぜその年収に値するかの論理的説明

- 複数内定での交渉力活用:選択肢があることで交渉力が向上

特に印象的だったのは、3社から内定をもらった時の交渉です。第一希望の企業が提示した年収380万円に対し、「他社では420万円の提示をいただいており、御社が第一希望なのでご検討いただけないでしょうか」と伝えたところ、最終的に400万円で合意できました。

避けるべき失敗パターン

私自身も経験した失敗パターンをお伝えします:

- 「とりあえず転職」での判断 :明確な目的がないと良い結果に繋がらない

- 年収だけで企業選択 :労働環境や成長性を無視すると後悔する

- 企業研究不足での入社 :入社後のミスマッチが発生しやすい

転職活動は情報戦です。企業の内部情報や年収相場を正確に把握することが成功の鍵となります。

戦略5. 転職エージェントを活用して市場価値を正確に把握する

最後の戦略は、転職エージェントの戦略的活用 です。

私が4回の転職で実感した転職エージェント活用のメリット

- 客観的な市場価値の把握 :自分では気づかない強みや改善点の発見

- 企業の内部情報 :求人票には載らない労働環境や技術レベルの実態

- 年収交渉の代行 :プロによる効果的な条件交渉

特に転職4回目で大きな成功を収められたのは、信頼できる転職エージェントに出会えたからです。企業の内部情報や年収交渉のコツを教えてもらい、それまでの失敗を繰り返さずに済みました。

エージェント選択のポイント

IT業界に詳しい転職エージェントの選び方:

- 技術理解度の高さ :エンジニアの業務内容を正確に理解している

- 企業との関係性

:多くの企業と深いパイプを持っている

- サポートの質 :面接対策や書類添削を丁寧に行ってくれる

私が実際に活用したエージェント

特にIT業界に詳しい転職エージェントは、企業の技術レベルや働き方の実態を詳しく知っています。相談は無料ですし、転職を強制されることもありません。むしろ「今は転職すべきでない」と正直にアドバイスしてくれる方が信頼できます。

転職活動は一人で行うよりも、専門家のサポートを受けながら進める方が成功確率が高くなります。

無料相談からプロに今の悩みを打ち明けてみると、きっとスムーズに転職が進んでいきますよ。

フロントエンドエンジニアの年収アップは必ず実現できる

重要なポイント3つ

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。最後に重要なポイントを3つにまとめます。

1. フロントエンドエンジニアの年収は「環境」と「技術の幅」で決まる

平均年収523万円という数字は、決して低くありません。戦略次第で年収1000万円も十分可能です。重要なのは、適切な環境選択と技術スキルの拡張です。

2. 年収100万円アップは現実的な目標

React習得、マネジメント経験、企業選択の組み合わせにより、年収100万円アップは十分現実的です。私自身も実際に達成できました。

3. 一人で悩まず、専門家に相談することが成功への近道

転職エージェント活用により客観的な市場価値把握ができます。情報収集と戦略立案において、プロのサポートは非常に有効です。

最後に:失敗を恐れずチャレンジすることの大切さ

私も26歳の時は同じ悩みを抱えていました。年収280万円で同期との格差に絶望していました。

しかし、4回の転職を通じて学んだのは、「正しい戦略」があれば年収アップは必ず実現できるということです。

たとえ転職で失敗しても、そこから学んで次に活かせば必ず道は開けます。私がその証拠です。

あなたも必ず理想の年収を実現できます。まずは小さな一歩から始めてみてください。