実務経験だけでは市場価値が上がらず、どのようにしてエンジニアとしての市場価値を高めたら良いか悩んでいませんか?

特に、同期との年収格差が酷かったり、アピールできる実績が少ないと、「自分の市場価値はこれが限界なのか...」と不安になりますよね。

でも、現職の実務経験でアピールできる行動を取ったり、個人開発を積極的に行うことで、市場価値を高められます。

僕はこれまで転職3回経験したフロントエンドエンジニアですが、地味な運用保守業務をリーダーシップ的な価値に変換したり、Next.jsポートフォリオで技術力の信憑性を高めたりした結果、転職市場での評価を改善できました。

本記事では、特に実務経験0年〜5年の若手エンジニアが参考にできる、実務以外での市場価値向上の具体的な戦略をお伝えします。記事を最後まで読んでいただければ、今すぐ取り組めるアクションプランが明確になります。

WRITER

現役エンジニア|つかさ

Frontend Engineer / SEO Writer / Web Media Manager

現在20代後半、エンジニア歴5年で転職3回+フリーランス1回を経験。最初はマークアップ作業から始まり、今ではフロントエンド開発やインタラクション実装まで幅広く担当。

AID-TRUTHは、バックエンドエンジニアやディレクター、人事で活躍する人など、現役で活躍する人たちが実体験を活かしてコンテンツ発信をしています。

正直、僕は特別な経歴も無いし、強い実績を持ったエンジニアではありません。

・転職で失敗したこともあるし

・技術の習得に苦労したこともあるし

・年収交渉でうまくいかなかったこともある

・もっと成長したくてフリーランスから正社員に戻ったこともある

読者と同じような立場で悩み、選択してきた経験を共有することで、少しでも良い判断材料になればと考えています。華々しい成功談ではなく、等身大のエンジニアの歩みを記録する場所として運営中。

もし、実務経験別のエンジニア市場価値を詳しく知りたい人は下記も参考にしてみてください。

INDEX

『きみ次第エンジニア』は、複数の転職サービス・企業と提携しており、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合、各企業から報酬を受け取ることがあります。ただし、当サイトで紹介するサービス・企業は、運営者の実体験と独自の評価基準に基づいて掲載しており、提携の有無や報酬額が評価に影響することはございません。また当サイトで得た収益は、サイトを訪れるエンジニアの皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・体験談の追加・最新情報の更新等に還元しております。

コンテンツ制作ポリシー

市場価値を高めることができるエンジニアとは

まず、どんなエンジニアが市場価値を高めやすいか。レバテックキャリアの記事によると、市場価値が高いエンジニアには以下の特徴があるみたいです。

市場価値が高いエンジニアの特徴は?価値を高めるために必要なこと

スキル・タイプ別の市場価値

- フルスタック型 :プログラミング、DB、ネットワーク、UI設計など広範な専門知識を持ち、単独でシステム構築が可能

- 先端技術特化型 :AI、機械学習、データサイエンス、IoTなど先端技術に関するスキル、経験を持つ人材

- マネジメント・リーダーシップ型 :他の人に良い影響を与える行動、他メンバーの業務改善、など

スタンス的な市場価値

もちろん、スキル面が尖っていればそれはそれで市場価値が高いと思いますが、実務経験0〜5年くらいの若手層には、少し違ったスタンス的要素も見られます。

- 学習意欲が高い :技術の変化に追いつくため、絶えず学習していく姿勢

- 流行に敏感である :新しいスキルを取り入れて、市場に取り残されない

- 柔軟な対応ができる :新技術や変化に対して適切に対応できる

- 論理的な思考を持っている :システム開発で必要な論理的思考力

若手層の実務的な市場価値

加えて、僕が転職時に「市場価値の評価としてこれが重要だ。」とキャリアアドバイザーからアドバイスいただいた情報として、下記のような実務的な市場価値もあります。

- エンジニアリングを通した課題解決能力

- 個人開発や実務の実績・自己研鑽

- 仕様設計・実現可能性等の調査力

- ヒアリング能力・非エンジニアへの伝達能力

上記踏まえて、若手エンジニアとしては具体的にどんな行動をすれば市場価値を高めることができるか、下記3つの行動を説明していきます。

- 実務経験でエンジニアの市場価値を高める行動3パターン

- 働く環境を変えてエンジニアの市場価値を高めるやり方

- 個人開発でエンジニアとしての市場価値を分かりやすく提示

① 実務経験でエンジニアの市場価値を高める行動3パターン

1. エンジニアリングを通した課題解決能力

Pythonを使った自動化提案で課題解決

ちょっと自分の話ではないのですが、例えば、「WordPressで作られたメディアサイトのヘッドレスCMS化改修」のような案件に関わる機会があったとします。

大量のニュースコンテンツをどのようにヘッドレスCMSに移行するかの課題があったのですが、当時の先輩(実務経験4,5年くらい)が、Pythonを使って既存のニュースページからタイトル、KV画像、meta情報、ボディのHTML等を自動抽出する処理を提案・実装されていました。

営業と一緒にクライアントの元へお話に伺って、改修後には要らない要素や管理側で持っておきたい情報などをヒアリングして、社内のチームに最適な実装方法を整理して伝えていました。

クライアントの課題に対して技術的な解決策を提案する能力、ヒアリングや非エンジニアへの伝達能力、こういった能力は特に評価されやすく、実務経験が浅い若手層がアピールできるとより一層市場価値を高められます。

2. マネジメント・リーダーシップ性を高める行動

運用保守業務でリーダーシップを発揮する

例えば、「中規模サイトの運用保守」という地道な業務でも、少しでもリーダーシップ性を伝えられる行動は取れます。

例えば...実務経験1,2年くらいで運用保守を担当している場合、頻出のエラー内容や環境構築で躓くポイントをBackLogやNotionで更新マニュアルとして整理し、他の人が同じ失敗をしないようにドキュメント化して、新人や後輩にレクチャーするといった行動。

地味な業務でも、チームへの貢献を意識して行動すれば、リーダシップ的価値が身について市場価値が少しでも上がります。実際に、上記のような行動を実務経験2年目の転職時に話すと、評価はいただけました。

若手層にとっては特に、与えられた業務を指示通りにこなすのではなくて、自分なりに考えて周囲も巻き込むような行動は評価されやすいポイント。

3. 柔軟性とチーム目線で立ち回る失敗対応力

トラブルを成長機会に変える行動パターン

失敗やトラブルが発生したときこそ、エンジニアとしての市場価値を高める絶好のチャンスです。

例えば、1つ目で例にあげたPythonによるニュースコンテンツ抽出処理で、ブラウザのクロールを意図的にブロックしている一部のページが抽出できていない問題が発生しました。

そういったトラブル発生時に、冷静に原因分析と再発防止のための実装ができる人材は評価されます。

トラブルの内容に限らず、以下の行動を取ることが大切。

- 原因分析 :なぜ見落としが発生したかを徹底調査

- 再発防止策の実装 :ニュースリスト生成とマッピング処理の追加

- チーム配慮 :ディレクターも目視でチェックできるデバッグページを作成

- プロセス改善 :同様の問題を防ぐワークフローの提案

トラブルや失敗時の対応は、転職時の面接でも尋ねられるポイントです。日頃の業務で上記を意識した行動を取って、アピールできると市場価値を高められます。

② 働く環境を変えてエンジニアの市場価値を高めるやり方

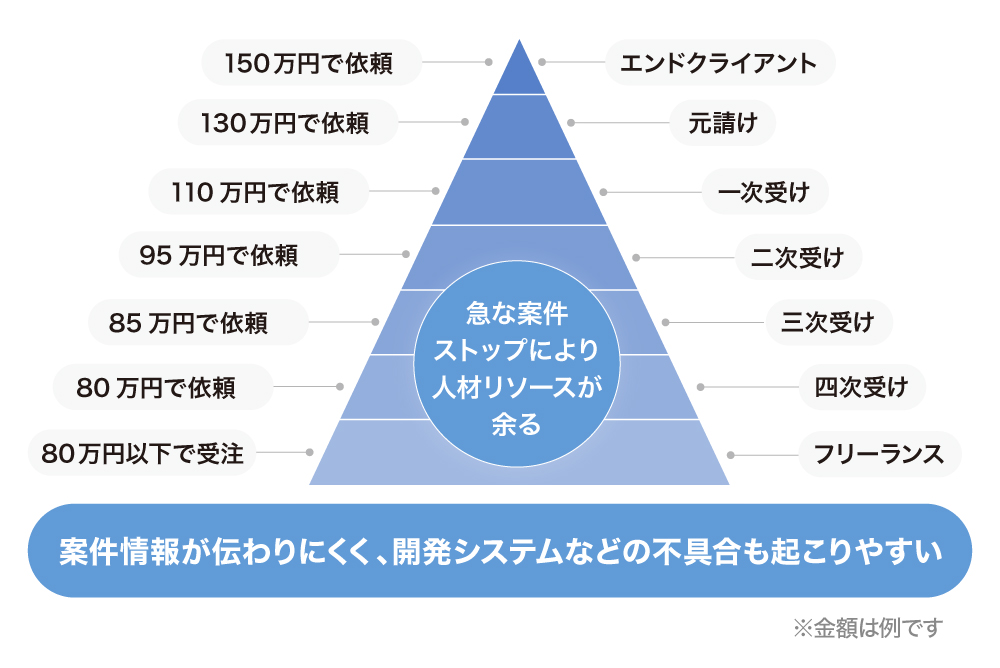

多重下請け構造では市場価値向上に限界がある現実

自分なりに工夫しながら働いても何を提案しようとも、実務経験が積めずに年収が上がらない理由の一つに、働いている環境 にあります。

多重下請け構造とは、元請け企業が受注した業務をさらに下請け企業に委託し、その下請け企業がさらに別の下請け企業に委託するというように、業務が多段階にわたって再委託される構造のことで、どうしても下層だと受注金額が低くなってしまう問題はあります。

その構造の下層部分で働いていると、どんなに努力しても市場価値向上に限界が生じてしまいます。

多重下請けの3つの制約

- 受注金額が元請けと比べて低い :予算制約により高度な技術投資や人材育成が困難

- クライアントの要望が見えづらく作業感がある :上流工程から切り離され、言われた通りの実装のみ

- 制作仕様が既に決まっているパターンが多い :設計・提案の余地がなく、成長機会が限定的

このような環境では、①で説明した「実務経験の価値化」を実践しようとしたとて、何か工夫をしたり、自分なりに提案をしても、結局は単純業務に強制されてしまう...といった状況はあると思います。

自社開発・元請け受託開発で得られる成長機会

「自社開発や元請け受託開発 = 正解」という訳じゃありません。自社開発や元請け受託開発で比較的得られやすいような成長機会は何だろう?そういった成長機会のある環境だと市場価値を高められるのでは?といった内容になります。

クライアントと直接向き合える環境の価値

自社開発企業や元請けの受託開発企業では、エンジニアがより上流工程に関わることができ、市場価値を高める経験を積みやすくなります。

例えば、初めの方に例に出した「WordPressで作られたメディアサイトのヘッドレスCMS化改修」といった業務をクライアントから直接受注しているとしたら、営業やディレクターがまずはどんな改修を希望しているかヒアリングするところから始まります。

それから、社内でどう実装すべきかをエンジニアと一緒に擦り合わせる場面があるなら、実現可能なやり方を調査したり、営業やディレクターに詳細な課題をヒアリングしたり、自分なりの解決策を提示するチャンスが生まれます。

もちろん、上司の下に立って調査を手伝ったり、課題を整理するだけでも十分に恵まれた環境だと思います。成果が認められたり年次が上がれば自分が前に立ってリードできる兆しも見えます。

自社開発・元請けでの成長機会

- 仕様設計・実現可能性の調査 :技術的な判断力と提案力を養える

- クライアント課題への技術的提案 :ビジネス理解と技術スキルの融合

- ヒアリング・テクニカル部分のリード :コミュニケーション力と技術力の両立

- プロジェクト全体への責任感 :単なる作業者ではなく、成果にコミットする姿勢

下請けだからダメなんてはずもなくて、大切なのは、クライアントやチームへ提案したり、課題に対してエンジニアとして解決できるチャンスがある環境かどうかだと思います。

環境変化による市場価値向上の効果

上記のような環境変化を実現できると、年収アップの可能性が大幅に広がります。

ぼくは経験があるのですが、自分の業務が既に決まったテンプレートに合わせて流し込みをする作業に限定されていれば、売上に貢献できる限度も初めっから決まっていて、昇給も頭打ちになってしまいます。

でも、伝えたような環境であれば...

- 技術的提案力 :クライアント課題解決による直接的な価値提供

- 新規顧客獲得に貢献 *:技術発信等で新規顧客獲得につながれば昇給評価に直結

- 業務フロー改善による評価 :降りてきた案件に対して効率の良い業務を提案して工数削減に直結

- コミュニケーション力 :多職種・クライアントとの直接的な協働経験

などなど、評価軸の幅も広がります。これらの経験は、転職市場でも高く評価されます。

環境変化のタイミングと判断基準

実務経験2〜4であれば特に、環境変化を検討するのに良いタイミングです。まだまだ実務経験が浅ければポテンシャル採用として見てもらえる可能性があるし、若手が転職するのは今の時代珍しい話じゃありません。

基本的な技術スキルは身についているものの、まだ多重下請けの限界を感じ始めた段階で、より成長できる環境に移ることで、その後のキャリアに大きな差が生まれます。

これらの要素が不足している場合は、市場価値向上のために環境変化を検討しても良いと思います。

もし、下記みたいな悩みがあったら、

- 現在の業務で技術的提案をする機会がない...

- クライアントの課題や要望が直接見えない...

- 仕様設計や要件定義に参加する可能性がない...

- チーム内での裁量権や改善提案の余地がない...

エンジニア特化型の転職エージェントで、キャリアアドバイザーに現状の環境の悩みを打ち明けても良いかもです!

初めに初回面談(転職エージェントは最後まで無料)で、自分の市場価値を見てもらって、おすすめの企業を探してくれたりもするので、市場価値を高める一歩として最適だと思います。

筆者が実際に使ったエンジニア特化型の転職エージェント

③ 個人開発でエンジニアとしての市場価値を分かりやすく提示

現職の実務経験だと、レガシー環境が多いとか、そもそもの新規制作案件が少ないとか、自分の理想の開発ができないと悩んでいる場合は、個人開発で市場価値を分かりやすく提示するのが手っ取り早いです。

目で見て伝わる実績を作れば、転職時のアピールにも有効活用できます。以下は、僕が実際に試した個人開発。フロントエンドエンジニアの例ですがご参考までに!

Next.jsポートフォリオ制作で技術力の信憑性を高める

実際に制作したNext.jsポートフォリオでは、ヘッドレスCMSの「Newt」に登録したコンテンツを連携したり、本人に気になることを質問して回答できるような簡単なリアクティブな機能、jsonで受け取った画像リストをギャラリーとして展開する簡単なページなど、様々な技術を試すことができました。

デザインやインタラクションは極々シンプルなものでしたが、学習した内容をアウトプットすることで、職務経歴書に書いた「Reactを使ったプロジェクト」の信憑性が大幅に向上しました。

直接的に年収につながったわけではないかもしれませんが、本来なら技術レベル的に落とされる可能性を阻止できた所感はあります。基礎は理解していることを証明できたのです。

Vue.js + GSAPで飲食店LP実装

元々は個人で取れた案件でしたが、クライアントの経営問題で請け負えなくなってしまいました。しかし、構成やデザインをオリジナルのものに変更して実績として残すことで、結果的に市場価値のあるポートフォリオ材料に変換。

飲食スペースの紹介でちょっとリアクティブな機能を持たせたり、GSAPを使ってインタラクション実装したりと、Vue.jsの実践的な使用経験を積むことができました。

当時、まだまだ実務経験が浅い段階で、JavaScriptフレームワークを使った仕事の実績が少なかったため、転職時のアピールポイントとなりました。

AI時代でも個人開発をアピールするポイント

少し前の職場のエンジニア経験のある人事の社員がこう言ってました。「最新の技術を使って、パッと見で良い個人開発を見せられても、もし生成AIに任させただけの制作なら評価しきれない...。なぜ作ったか、どこが難しかったか、どこを工夫したか、本人の考えや意図を聞きたい。」

生成AIを使うのは何ら悪いことではなくて、生成AIを使う時に意識したポイントや自分なりに工夫したポイントなどを伝えることが大切。

あとは、どうしてその技術を使ったか(技術選定理由)、もっと改善したいこと、今後取り入れていきたい技術(学習・成長意欲)、も併せて伝えられると、より一層転職に活きる開発になります。

エンジニアの市場価値向上のために今できる行動

① 個人開発と発信で技術力アップ&転職で有利に動く

現職ではレガシー環境での開発がメイン、まだ仕事として担当できない技術がある、そういった時は個人開発で実績を作りましょう。

同時に、Zenn や Qiita で技術情報をチェックする習慣を身につけ、自分の技術の遅れを認識したり、新しい技術トレンドを把握したりする日常的なアンテナ張りを実践。

新しく知ったことや、個人開発での経験は積極的に、Zenn や Qiita でアウトプットすると、転職時にも評価されるポイントとなります。

② プロによる市場価値診断で現在地を把握する

客観的な評価により効果的な成長戦略を立てる

現在の市場価値を客観的に把握することも重要です。

転職エージェントでは、実務経験0-5年のエンジニアの市場価値を正確に評価し、適切なキャリアアドバイスを提供してくれます。特に実務経験の価値化については、プロの視点で「この経験はこうアピールすべき」といった具体的なアドバイスが得られるため、非常に有効です。

まずは1社、無料相談で現状を確認し、自分の市場価値向上の方向性が正しいかどうかを検証することをおすすめします。

転職エージェント活用のメリット

- 現在の市場価値の客観的評価

- 実務経験の効果的なアピール方法指導

- 市場トレンドに基づいた学習優先度アドバイス

- 年収相場と成長可能性の具体的提示

筆者が実際に使ったエンジニア特化型の転職エージェント

まとめ:エンジニアの市場価値は実務経験を価値化することから始まる

3つの行動で市場価値を高める

本記事でお伝えした「エンジニアの市場価値を高める3つの行動」を改めて整理します:

- 実務経験でエンジニアの市場価値を高める行動3パターン

- 働く環境を変えてエンジニアの市場価値を高めるやり方

- 個人開発でエンジニアとしての市場価値を分かりやすく提示

これらの行動は、継続的に取り組むことで確実に市場価値向上につながります。

市場価値を高めることができるエンジニア

そして、下記のような特徴を身につけたら、市場価値を高めるのに役立ちます。

実体験的に特に重要

- エンジニアリングを通した課題解決能力

- 仕様設計・実現可能性等の調査力

- ヒアリング能力・非エンジニアへの伝達能力

- 分かりやすい実績・自己研鑽

一般的に重要

- マネジメント・リーダーシップ型 :他の人に良い影響を与える行動、他メンバーの業務改善、など

- 学習意欲が高い :技術の変化に追いつくため、絶えず学習していく姿勢

- 流行に敏感である :新しいスキルを取り入れて、市場に取り残されない

- 柔軟な対応ができる :新技術や変化に対して適切に対応できる

- 論理的な思考を持っている :システム開発で必要な論理的思考力

今すぐ始める最初の一歩

まずは以下のアクションから、できるものを今日から始めてみてください!

- 現職でのミスや失敗しやすい業務ルーティンを整理して共有してみる

- 現職でチームやクライアントの悩みに向き合って課題を解決してみる

- 個人開発で新規技術を身につける

- Zenn, Quiita などで日常的にアウトプットする

どの行動も、継続することで必ず市場価値向上につながります。

キャリアアドバイザーに相談して自分の市場価値を客観視する

働く環境を変えないと市場価値を上げられない、現職に悩みがある、そういう場合は1人で頑張るよりも、プロのキャリアアドバイザーへ相談することで、より効率的に市場価値を高めることができます。

転職エージェントでは、あなたの実務経験や取り組みを市場価値として正しく評価し、次にどんなアクションを取るべきかを具体的にアドバイスしてくれます。

「まだ転職は考えていない」という段階でも、現在の市場価値を把握し、今後の成長戦略を立てるために活用できるので、まずは気軽に相談してみるのがおすすめ。

![]()